rednote(小紅書)を始めたいけど、まず何から手をつければいいの?

そんな疑問を持つ日本企業のマーケティング担当者も多いかと思います。

この記事では、rednoteの法人アカウントを開設し、初期投稿を行うまでの一連の流れをわかりやすくご紹介します。

これから中国市場へ向けた情報発信を本格化させたい企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

rednoteアカウント作成のステップ

【ステップ1】アプリダウンロードと登録

rednote(小紅書)は、App StoreおよびGoogle Playストアから、国際版アプリをダウンロードすることができます。

特別な設定変更をせずにインストールが可能です。

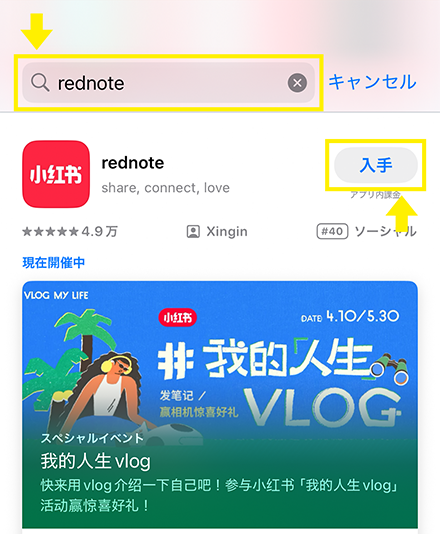

iOSをご利用の方(App Store)

App Storeで「rednote」または「小紅書」と検索すると、国際版のアプリをダウンロードできます。

上記の画像のように、一番目に出る赤いアイコンのアプリです。

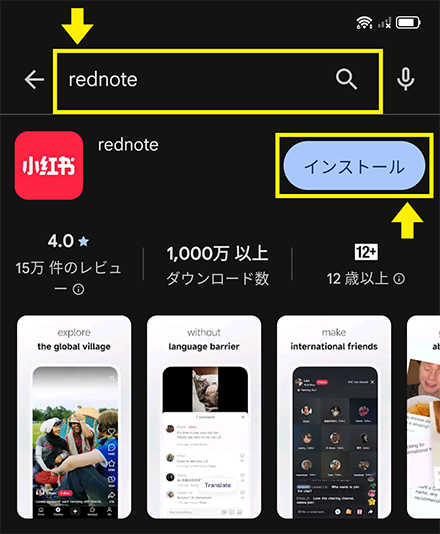

Androidをご利用の方(Google Playストア)

Google Playストアで「rednote」または「小紅書」と検索すると、国際版のアプリをダウンロードできます。

上記の画像のように、一番目に出る赤いアイコンのアプリです。

rednoteの新規登録には、中国本土の携帯電話番号が必要です。

法人としてアカウントを開設する場合、多くの企業が現地パートナー企業を通じた登録代行を利用しています。

これにより、言語や認証手続きの壁をスムーズにクリアすることができます。

【ステップ2】法人アカウントの申請

アプリをダウンロードしたら、次は法人アカウントの申請です。

個人アカウントでも投稿は可能ですが、法人認証を取得することで得られるいくつかのメリットを紹介します。

❶投稿の信頼性向上(公式マークが付く)

❷マーケティング機能(データ分析や広告出稿など)

❸一部機能の解放(リンク埋め込みや外部誘導など)

❹ECショップの開設

❺rednote上で活躍するKOLのキャスティングおよびオファーが可能

※申請には、企業の基本情報(会社名、所在地、登記情報など)および代表者情報の提出が必要です。

申請後、審査を経て数日以内に認証が完了します。

【必要書類(一例)】

・会社、法人の登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本

・法人代表者の身分証明

・アカウント運用担当者の情報

・商標権関連情報(可能であれば)

初期投稿の設計

【1】投稿テーマを明確にする

rednote(小紅書)では「買ってよかった」「実際に行ってみた」など、体験談をベースにした投稿が好まれる傾向があります。

商品のPRというよりも、あくまで“個人の発見”として自然に紹介するのが成功のコツです。

例えば、

普段は肌に合わないことが多い私でも、これは違った!

東京旅行中に偶然見つけた、隠れ家みたいなカフェ!

【2】写真と文言の工夫

rednoteの投稿は視覚とテキストの両方が鍵を握ります。以下の点に注意しましょう。

写真の統一感

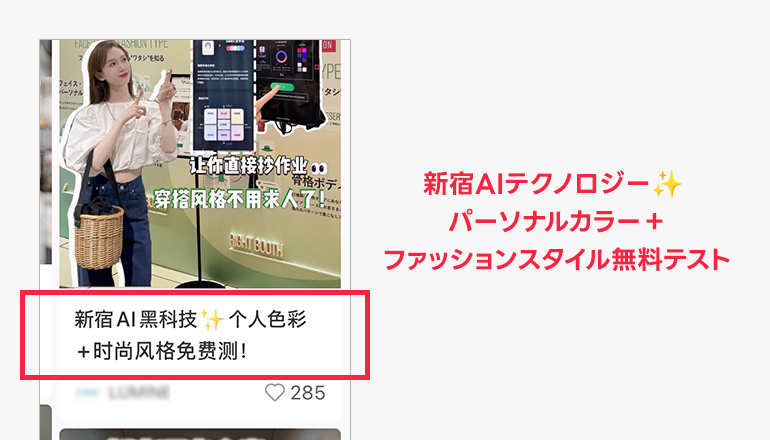

※上記は日本を代表する企業「LUMINE」のrednote公式アカウントの参考例です。

中国のユーザーは、写真の色味やレイアウトに“美的統一感”を重視する傾向があります。

画角・彩度・背景を揃え、全体のトーンを意識すると好印象につながります。

タイトル文の工夫(20文字以内)

※上記は日本を代表する企業「LUMINE」のrednote公式アカウントの参考例です。

投稿の第一印象を決めるのはタイトルです。

20文字以内で印象的なコピーをつけることで、クリック率(CTR)に大きな差が出ます。

ハッシュタグの最適化(複数入れる)

※上記は日本を代表する企業「LUMINE」のrednote公式アカウントの参考例です。

rednoteでは検索流入の多くがハッシュタグ経由です。

関連タグを複数入れることで、より多くのユーザーにリーチできる可能性が高まります。

初期投稿は、ブランドイメージの「第一印象」を決める重要な一歩です。

役立つ情報+共感+工夫されたビジュアルと言葉で、現地ユーザーに自然に届く投稿を設計していきましょう。

投稿後にやるべきこと

rednote(小紅書)で投稿を行ったら、それで終わりではありません。

むしろ、投稿後の「反応の観察」と「ユーザーとの関わり」が、アカウントの成長を左右する重要なポイントです。

継続的に成果を上げるためには、以下の3つのアクションが欠かせません。

【1】投稿パフォーマンスの確認

まずは、投稿の反応を数値でチェックしましょう。特に注目すべき指標は以下の通りです。

【保存数】ユーザーが「後で見返したい」と思った投稿の証

【いいね数・コメント数】共感・関心の度合いを測る指標

【ユーザーのプロフィールページ訪問数】投稿をきっかけに他のコンテンツへ興味を持たれた証拠

これらの数値を定期的にモニタリングすることで「どんな投稿が刺さったのか」「どのテーマが反応が良かったか」を明確に把握できます。

【2】コメントへの自然な返信

rednoteでは、コメント欄でのユーザーとのやり取りも重視されます。

丁寧かつ自然な返信は、KOC(Key Opinion Consumer)的な信頼感の構築につながり、結果として投稿の評価を押し上げることにもつながります。

さらに、コメントのやり取りなどのアクティビティが活発な投稿ほど、「おすすめ欄」への掲載頻度が上がる可能性があります。

数値以上に、双方向のコミュニケーションが価値を生み出します。

【3】次の投稿計画とA/Bテスト

1本の投稿だけでは、傾向や好みをつかみきれません。

パフォーマンスを分析した上で、次の投稿テーマ・切り口・時間帯などを計画しましょう。

また「タイトルの言い回し」「写真のトーン」「投稿時間」などを少しずつ変えてテストを行うA/Bテストも非常に効果的です。

数字に基づいた改善を重ねることで、継続的な投稿力が養われます。

投稿は“発信”のスタート地点に過ぎません。

データ分析・ユーザーとの対話・改善の積み重ねを通じて、rednote上での存在感と信頼を高めていきましょう。

よくある質問

Q. 日本語でも投稿できますか?

A. rednoteの主なユーザーは中国本土の方々です。

日本語だけの投稿は、親近感が持たれにくく、誠実さを欠いているように映る可能性があります。

現地ユーザーの感覚に寄り添うためにも、中国語での情報発信を心がけましょう。

Q. 公式アカウントの作成にVPNや中国のSIMカードは必要ですか?

A. 現時点では、VPNの使用は不要です。

ただし、公式アカウントの認証を行う場合は、中国本土で発行された携帯電話番号が必要とされています。なお、今後の仕様変更により、日本国内の電話番号でも認証が可能になる可能性があります。

法人の場合、現地のパートナー企業を通じた登録や運用代行が一般的な手段となります。弊社では、運用代行サービスと併せて、登録・環境構築のサポートも行っておりますので、ご不明点があればお気軽にご相談ください。

まとめ

rednote(小紅書)は、単なる情報発信のためのSNSではありません。ユーザーとの間に“信頼”を築いていくことが、最大の価値となるプラットフォームです。

そのためには、初期投稿の段階から明確なコンセプトと投稿設計を持つことが重要です。軸のあるアカウント運用を始めることで、後の発信が一貫性を持ち、成果にもつながりやすくなります。

しっかりと土台を整えることで、rednote上でのブランド認知やファン形成をスムーズに進めていきましょう。

お気軽にご相談ください

株式会社KenToでは、rednote(小紅書)をはじめとした中国向けSNSの運用サポートを行っています。

翻訳・投稿代行やユーザーに刺さるPR施策のご提案まで、専門のスタッフが柔軟に対応しています。

アカウントの開設や運用に関してのご相談はもちろん、話だけでも聞いてみたい!という方も大歓迎です。まずは一度、無料相談から始めてみませんか?